新しい光の

使い方を追求し

地球の未来を拓く

パイフォトニクス株式会社の中心となる価値観は「融合」です。

私たちは人にやさしい光技術を融合した製品の提供を通じて、 人と社会のネットワークを融合し、地球の未来を拓きます。

光技術を用いた新市場の形成を通じ、新しい光の使い方を追求し、人類に新しい生き方と文化をもたらすことをミッションとします。浜松市から最先端の光技術シーズと社会ニーズの融合を通じて、 ユーザーと新しい価値観を共有することをビジョンとします。

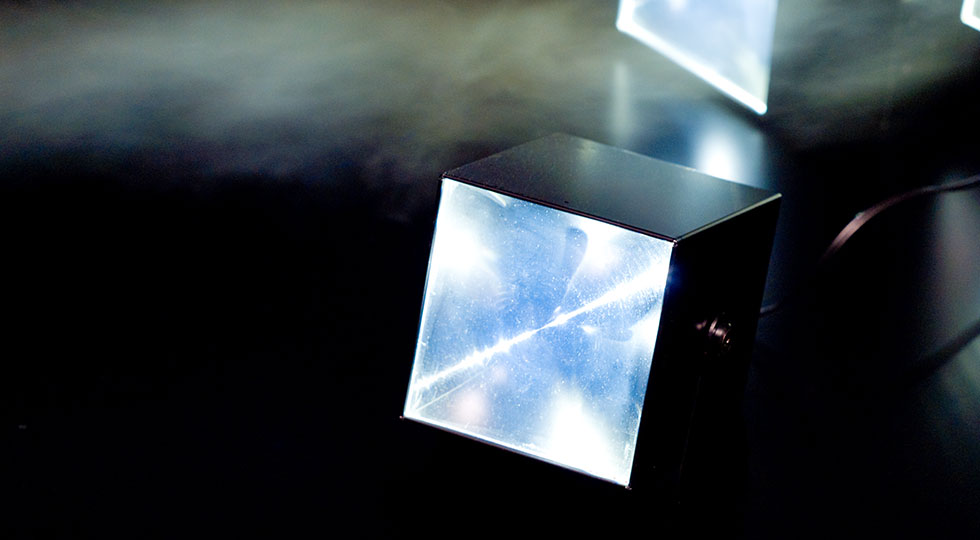

光技術を融合し

製品を生み出す

「パイフォトニクス」

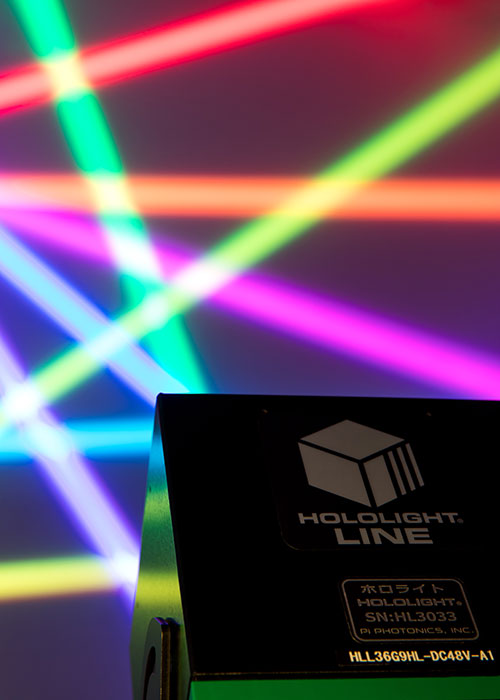

社名パイフォトニクス株式会社の「パイ」の由来は、ギリシャ文字のパイ[π、Π、pi]から来ています。

小文字のπは、数学記号で円周率を示す無限に続く数字であり、会社永続を意味し、大文字のΠは、数学記号で数列の積を表しています。ちなみに、数学記号のΣは数列の和を表しています。このように、パイフォトニクスのパイは、それぞれの要素を積算していく「融合」を意味しています。

英社名 Pi Photonics, Inc. を省略表記した「PiP」は各アルファベットに意味があり、これを繋げることでProducts integrated Photonics [光技術を融合した製品]ということばになります。

P

Products [製品]

i

integrated [融合]

P

Photonics [光技術]